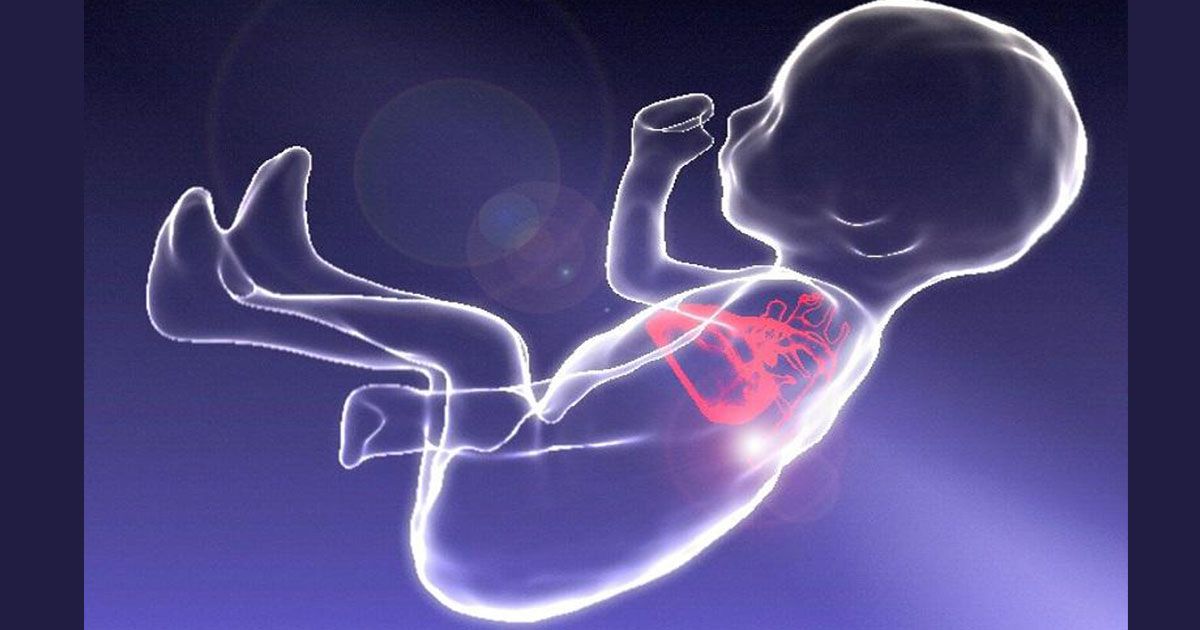

দেশে প্রতিবছর অসংখ্য শিশু হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে জন্ম নেয়। কিছু ক্ষেত্রে এর চিকিৎসা জটিল না হলেও বেশির ভাগ সময় ঝুঁকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ে এসব শিশুর। অস্ত্রোপচার সফল না হওয়ায় মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে।

চিকিৎসকেরা বলছেন, শিশুর জন্মগত হৃদযন্ত্রের ত্রুটির প্রধান কারণ ডাউন সিনড্রোম। প্রতি ৫০০ থেকে ৭০০ শিশুর মধ্যে একটি ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুর জন্ম হয়। আর ডাউন সিনড্রোম থাকলে ৫০ থেকে ৫৫ শতাংশ শিশুর জন্মগত হৃদরোগ থাকে।

ডাউন সিনড্রোম ছাড়াও প্রতি হাজারে ১ জন শিশুর জন্মগত হৃদরোগ হতে পারে। এর কারণ হিসেবে মায়েদের পূর্ব ইতিহাস যেমন আগে গর্ভে বাচ্চা মারা যাওয়া বা জন্মের পরেই নবজাতকের মৃত্যু, মায়ের উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা।

যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) তথ্য অনুযায়ী, “ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্তদের একটি অতিরিক্ত ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোম হলো শরীরে জিনের ছোট ‘প্যাকেজ’। এটি গর্ভাবস্থায় এবং জন্মের পরে শিশুর শরীর কীভাবে গঠিত হবে ও কাজ করবে তা নির্ধারণ করে।

“সাধারণত একটি শিশু ৪৬টি ক্রোমোজোম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুদের এই ক্রোমোজোমের একটির একটি অতিরিক্ত অনুলিপি থাকে। এই অতিরিক্ত অনুলিপিটি শিশুর শরীর ও মস্তিষ্কের বিকাশ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি তার জন্য মানসিক ও শারীরিক চ্যালেঞ্জের কারণ হতে পারে।”

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক (অবস্ ও গাইনি বিভাগ) রেজাউল করিম কাজল নিউজবাংলাকে বলেন, 'যেসব ভ্রূণের ডিএনএজনিত বা ক্রোমোজমে ত্রুটি থাকে তাদের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঙ্গে হার্টেরও ত্রুটি থাকতে পারে।

‘হার্টের ত্রুটির সঙ্গে নবজাতকের বেঁচে থাকা বা না থাকার একটি সম্পর্ক আছে। তা ছাড়া হার্টের ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করা শিশুর চিকিৎসা খুব ব্যয়বহুল। তাই জন্মের আগেই হার্টের বড় রকম ত্রুটি আছে কি না, জানা জরুরি।’

ডা. কাজল বলেন, ‘আমরা যে ডিএনএ টেস্ট করি অর্থাৎ ক্রোমোজোম পরীক্ষা সেটা সাধারণত গর্ভধারণের ১১ থেকে ১৪ সপ্তাহে করা হয়। এ সময় ভ্রূণের আকার এক থেকে দেড় ইঞ্চি হয়। ভ্রূণের ঘাড়ের দিকে একটা তরল পদার্থের অংশ থাকে। এটা আমরা মেপে দেখি। ওই সময় মায়ের রক্তের হরমোনও পরীক্ষা করা হয়।

'আল্ট্রাসনোগ্রাফি, হরমোন এই পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে বাচ্চার ডাউন সিনড্রোম আছে কি না, সেটা দেখা হয়। আমরা দেখেছি ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্তদের শতকরা ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে হার্টের ত্রুটি থাকে। এ কারণেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায় অথবা পেটেই মারা যায়। আবার সন্তান জন্মের পরেও মারা যায়। আর যারা বেঁচে থাকে তাদের বড় ধরনের অপারেশন দরকার পড়ে।’

বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জন ডাউন সিনড্রোম আক্রান্ত শিশুর জন্ম হয় জানিয়ে ডা. কাজল বলেন, ‘এখন পর্যন্ত দেশে আড়াই লাখ ডাউন শিশু আছে। এরা সমাজে প্রতিবন্ধী শিশু হিসেবে বেঁচে থাকে।’

তিনি জানান, ভ্রূণের ২০ থেকে ২৪ সপ্তাহের মধ্যে হৃদযন্ত্রের ত্রুটি দেখার জন্য ফিটাল ইকো কার্ডিয়াম পরীক্ষা রয়েছে। এর মাধ্যমেও কোনো সমস্যা থাকলে তা নির্ধারণ করা সম্ভব। এ সময় অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ত্রুটি থাকলে সেটাও বোঝা যায়।

প্রতিকার কী?

হৃদযন্ত্রের জন্মগত ত্রুটির চিকিৎসা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জটিল ও ব্যয়বহুল। তবে ছোট জটিলতা চিকিৎসার মাধ্যমে সহজেই নিরাময় করা সম্ভব।

ডা. রেজাউল করিম কাজল নিউজবাংলাকে বলেন, ‘হার্টের গঠনগত ত্রুটি সাধারণত দুই ধরনের হয়। এক. যেসব ত্রুটির চিকিৎসা নেই। অপারেশন করলেও তা ঠিক হবে না।

‘যেমন হার্ট ঠিকমতো তৈরিই হয়নি। হার্টের চারটা চেম্বার থাকে। দুইটা অলিন্দ, দুইটা নিলয়। দেখা গেল এর যেকোনো একটি বা দুটি তৈরি হয়নি। এদের অপারেশন করে বাঁচানো যায় না। তা ছাড়া আরও ত্রুটি আছে যেমন হার্টের ছিদ্র বা ভালভ নষ্ট। এগুলোর চিকিৎসা অনেক ব্যয়বহুল। আবার সফল না-ও হতে পারে।’

তিনি বলেন, 'আর ছোট ছোট ত্রুটিগুলো সাধারণত ঠিক হয়ে যায়। এগুলোর চমৎকার চিকিৎসা আছে। সেটা মায়ের গর্ভ থেকে আগেই নির্ণয় করা যায়। সে ক্ষেত্রে শিশুটি কোথায় জন্মগ্রহণ করবে সেটা আগে থেকেই ঠিক করতে হয়। যেমন নবজাতকের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র অর্থাৎ এনআইসিইউ রয়েছে। এ ধরনের ব্যবস্থা থাকা হাসপাতালে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ শিশুকে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।’

হৃদযন্ত্রের নিরাময়যোগ্য ত্রুটির বর্ণনা দিয়ে তিনি বরেন, ‘যেমন দুটি নিলয়ের মাঝে একটি ছিদ্র বা দুটি অলিন্দের মাঝে একটি ছিদ্র। এগুলো অপারেশন করে একেবারে ঠিক করা যায়। তবে গর্ভাবস্থায় হার্টের কোনো চিকিৎসা করা যায় না। সবগুলোই জন্মের পরে করতে হয়।

‘এ ধরনের শিশুকে বিশেষায়িত হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করাতে হবে, যেখানে শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আছেন। তিনি জন্মের পর যে ওষুধ লাগবে সেগুলো দেবেন বা প্রয়োজনীয় অপারেশন করবেন।’

ডা. কাজল বলেন, 'আমরা যদি নবজাতকের মৃত্যুহার কমাতে চাই তাহলে আগে থেকে ত্রুটি নির্ণয় করতে হবে। যদি জানতে পারি এই ত্রুটির কোনো চিকিৎসা নেই তাহলে সেই গর্ভাবস্থা চালিয়ে নেবেন কি না, সেটা মা-বাবার ওপর ছেড়ে দিতে হয়।’

ল্যাবএইড কার্ডিয়াক হাসপাতালের শিশু হৃদরোগ বিভাগের প্রধান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নুরুন্নাহার ফাতেমা নিউজবাংলাকে বলেন, 'অনেকেই ফিটাল ইকো করেন, তখন হার্টের সমস্যা থাকলে ব্যবস্থা নেয়া যায়।

‘মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় শিশুর হার্টের সে রকম কোনো চিকিৎসা নেই। তবে প্রতিরোধ হিসেবে আগে থেকে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন গর্ভবতীকে ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট দেয়া হয়। যতগুলো ভ্যাকসিন দেয়া দরকার সেগুলো যদি আগে থেকে দেয়া যায় তাহলে কিছু কিছু রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

‘আমাদের দেশে অনেক বাচ্চার জন্মগত হার্ট ব্লক দেখা যায়। তাদের হার্টবিট ৪০ থেকে ৫০ হয়। এদের কমপ্লিট হার্ট ব্লক নামে একটি রোগ থাকে। সে ক্ষেত্রে হার্টবিট বাড়ানোর জন্য মাকে কিছু মেডিসিন দেয়া হয়। তবে হার্টে অনেক ছিদ্র বা ব্লক আছে এ রকম ক্ষেত্রে বা ভালভ চিকন আছে সে ক্ষেত্রে শিশুর চিকিৎসা আমাদের দেশে নেই। এমনকি এশিয়ার কোথাও নেই। আমেরিকা ও ইউরোপের দুই-একটা দেশে গর্ভাবস্থায় এই চিকিৎসাগুলো হয়।’

তিনি বলেন, 'অনেক বাচ্চার ডাউন সিনড্রোম থাকে। অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ত্রুটি আগে থেকে বোঝা যায়। সেসব বাচ্চা স্বাভাবিক হয়ে জন্ম নেয় না বা ৪০ থেকে ৫০ বছরে পর্যন্ত বাঁচতে পারে। তখন মা-বাবাকে সাজেশন দেয়া যেতে পারে তারা বাচ্চাটা রাখবেন কি না।

‘এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে হবে। বাচ্চার সঙ্গে মা-বাবার আবেগ জড়িত থাকে বলে আমরা তাদের ওপরেই সিদ্ধান্তটি ছেড়ে দিই।’

আরও পড়ুন:লিভার ট্রান্সপ্লান্টের জন্য আর ছুটতে হবে না বিদেশ

হৃৎপিণ্ড ভালো রাখে যে খাবারগুলো

ড্রাইভার ও হেলপার নিচ্ছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

চোখ ওঠা রোগের লক্ষণ ও ঘরোয়া চিকিৎসা

দূরে থাকুক সব যুক্তি, ভেসে যান কোজাগরী পূর্ণিমায়

এমি জান্নাত

এমি জান্নাত

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া দুই গবেষক জন জে. হপফিল্ড ও জেফরি ই. হিন্টন। ছবি: নোবেল প্রাইজ আউটরিচ

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়া দুই গবেষক জন জে. হপফিল্ড ও জেফরি ই. হিন্টন। ছবি: নোবেল প্রাইজ আউটরিচ

মন্তব্য